在继续浏览本公司网站前,请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的实际情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”是指根据中华人民共和国境内法律法规,即中国证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的“合格投资者”。《私募投资基金监督管理暂行办法》对合格投资者规定的标准如下:

一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

1、净资产不低于1000万元的单位;

2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人,前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、

基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、下列投资者视为合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;

4、中国证监会规定的其他投资者。

如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。

本网站所载的资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。

我公司及任何雇员不对本网站所提供的资料的准确性、充足性和完整性作任何保证,也不对于本网站内所提供资料之任何错误或遗漏承担任何法律责任。与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。

五一节前,诺贝尔奖获得者、中科院院士杨振宁在国科大明德讲堂演讲后回答研究生提问时再一次表达了反对中国建造大型环形对撞机(CEPC)的态度。5月2日晚,CEPC的主要提出者和推动者、中科院院士、中科院高能物理所所长王贻芳对科技日报记者:我主张中国应该建造CEPC的态度没有变。

针尖对麦芒。

左:杨振宁,右:王贻芳

杨王二院士2016年就为CEPC争论过

CEPC计划是中国高能物理学家于2012年提出的,旨在高能物理领域探索和理解希格斯粒子性质、宇宙早期演化、反物质丢失、寻找暗物质、真空稳定性等一系列未解的关键科学问题和寻找新的物理规律。

2016年,杨振宁通过媒体透露,他反对中国现在建造CEPC。他主要提出了7点理由。随即,王贻芳针对杨振宁的7点理由,也通过媒体发表了逐条的反驳。

例如,杨振宁反对的第1条理由中提到:“建造大对撞机美国有痛苦的经验。1989 年美国开始建造当时世界最大对撞机,预算开始预估为30亿美元,后来数次增加,达到80亿美元,引起众多反对声音,以致1992 年国会痛苦地终止了此计划,白费了约30亿美元。这项经验使大家普遍认为造大对撞机是进无底洞。”

而王贻芳则认为:美国建世界最大对撞机(SSC)失败的原因有很多,包括当时的政府赤字、与国际空间站争夺经费、两党政治斗争、德克萨斯与其它地区的区域竞争,还有管理不善、预算错误、造价飙升、国际合作不够等。“预算超支”绝不是SSC失败的主要原因,而是有其特殊及偶然原因,主要是政治因素。

“对美国来说,SSC中途下马是一个极为错误的决定,它使美国的高能物理研究失去了发现希格斯粒子的机会,失去了未来发展的基础和机遇,失去了国际领导地位,到现在还没有翻身。这个决定对美国的大科学研究产生了极为负面的影响,并使一代美国人失去了梦想的勇气。当年美国科学界反对SSC的理由跟我们今天在中国听到的有很多相似的地方。事实上SSC的终止并没有让任何科学家获得经费的增加,当然SSC的启动也没有减少任何人的经费,很多当年反对的人后来也后悔了。”王贻芳强调,美国终止建造SSC之后,欧洲建造了大型强子对撞机(LHC),并获得了极大的成功。虽有超支,但并不是太多。这说明大型加速器并不一定是“无底洞”,是可以成功的。

当然,杨振宁还提到了钱的问题,对于这项可能花费几百亿上千亿人民币的大科学工程,他说:中国GDP虽然已跃居世界第二,但中国仍然只是一个发展中国家,人均GDP还少于巴西、墨西哥或马来西亚,还有数亿农民与农民工,还有急待解决的环保问题,教育问题,医药健康问题等等。

对此,王贻芳当时也提出了自己的看法。他估算了中国的CEPC从2022年建设到2050年左右完工,大约需要1千亿元左右的人民币。

杨振宁“舌战群儒”

反对中国建造高能加速器

杨振宁反对中国建造大型的高能加速器不是2016年才开始的。早在上世纪70年代,他就曾经反对过中国建造高能加速器。

2018年3月,杨振宁出版了《晨曦集》,公开披露了1972年夏天他从美国来华期间与中国科学家的一次座谈会内容。那时,杨振宁还是一位美籍华人。有学者称,在1972年7月4日下午的座谈会上,杨振宁在与中国科学家座谈时,“舌战群儒”,激烈反对中国建造高能加速器。杨振宁认为进入上世纪70年代以后,世界高能物理的发展前景,并不在于高能加速器能量的增加,而在于物理观念的突破。

在那次来华访问期间,他与中国科学家多次座谈,当被问到美国高能物理发展为何取得许多成绩时,杨振宁特别指出,一是经费充足,二是人才众多。

而处于文革中的中国科学事业,显然缺乏杨振宁所说的这两个条件。

CEPC《概念设计报告》诞生

1984年10月,中国开始建造北京正负电子对撞机。开启了中国大科学工程建设的新时代。

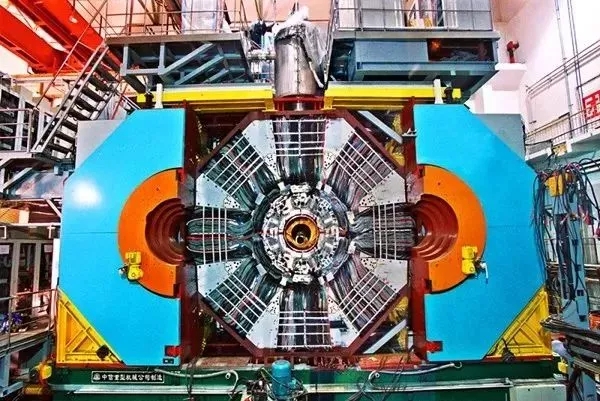

北京正负电子对撞机探测器分总体(图片来源:BEPC官网)

2007年10月,中国科学院高能物理所开始建造大亚湾中微子实验工程,并于2012年3月宣布:在世界上发现了中微了第三种振荡模式。王贻芳等科学家还因此而获得2015年美国基础物理学突破奖。

正是在这样的背景下,中国科学家在2012年又提出了建造CEPC的建议。

2018年11月14日,两卷本的CEPC《概念设计报告》在北京正式发布。这一报告阐述了加速器和探测器的可行性设计方案,以及该项目的科学意义。同时也详细地评估了 CEPC 相对于欧洲大型强子对撞机在科学上的优势。引人注目的是,《报告》吸纳了全球高能物理学界多位科学家包括诺贝尔奖获得者的意见,全球有上千位科学家参与了这项研究。国际未来加速器委员会和亚洲未来加速器委员会主席、墨尔本大学 Geoffrey Taylor 教授,2017年诺贝尔物理学奖获得者、领导LIGO实验发现引力波的加州理工大学教授Barry Barish等都对CEPC《概念设计报告》的完成表示了祝贺和称赞。

CEPC机构委员会主席、北京大学教授高原宁表示: “《概念设计报告》标志着我们完成了整个项目的加速器、探测器和土木工程的基本设计。下一步将重点关注CEPC关键技术和原型机的研发。希望今后能得到政府的积极回应 。”

中欧两个方案的竞争

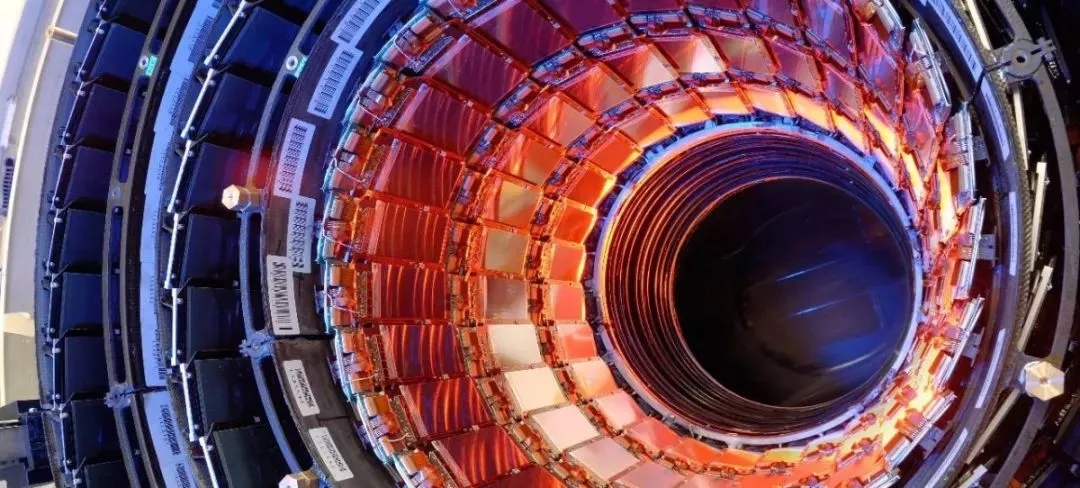

就在中国CEPC完成《概念设计报告》两个多月后,欧洲核子中心也公布了“未来环形对撞机”(FCC)的概念设计报告。中国科学家要建超大对撞机,欧洲科学家也想建超大对撞机。

如果仔细对比中欧两个方案,可以发现,欧核的FCC与中国的CEPC大同小异:都是周长100公里,技术路线都是先搞电子对撞而后升级到质子加速。当然,两者的造价不一样,中国的全部费用约为欧核费用的一半左右。

中欧两个方案的建设时间表也很有意思。中国CEPC的一期工程是计划到2030年完成,二期工程计划2040年完成;而欧核的FCC一期工程计划在2040年前后完成,二期计划能在2050年代后期投入使用。前后相差大约都是10年。

技术路线大致相同,时间中国比欧核要早10年左右。正是在这个意义上,王贻芳等科学家认为,对中国高能物理研究来说,建设超大环形对撞机是一次重大机遇。“我们有10年的窗口期,有非常大的把握取得成功,可能改变世界高能物理研究的格局。如果错过这个机遇,我们就只能继续做拾遗补缺的工作了。”

王贻芳所说的拾遗补缺的工作,指的就是像北京正负电子对撞机所开展的研究工作。应该说,到目前为止,我们还没有与其他国家和地区在最热门和关键的大科学装置上开展过直接竞争,我们更多地是在做填补空白和拾遗补缺的工作。这一次建超大对撞机可以说是中国科学家与国外科学家“迎头竞争,正面挑战”。

俯瞰北京正负电子对撞机(2009年摄)

当中国科学家完成CEPC的《概念设计报告》后,欧核也马上跟进公布了他们的FCC《概念设计报告》。一般人可能会想:我发布报告要建世界最大的超大对撞机,你也发布要建,这于我不利。但中国科学家现在已经有了一颗强大的心脏:很好,欧核等于为中国的CEPC方案做了一次“免费的第三方论证”,证明我们中国的设计方案是正确的。

杨振宁反对中国建造超大对撞机,王贻芳认为中国应该建设超大对撞机。双方各持己见。在此问题上,高能物理领域内的反对方人数不多,或说公开表态的人不多,但其代表人物是诺贝尔奖的获得者;而支持者一方名气虽不如杨振宁大,但中国高能物理领域许多人表示支持,国际高能物理领域也有不少人支持。

一场拉锯战还在进行。

作者 | 科技日报记者 李大庆

来源 | 科技日报(ID:kjrbwx)

免责声明:文章转载分享,不做商业用途,如有侵权,请联系即行删除。